発信情報

令和5年度上益城郡小・中学校教頭等研修会(第1回)

4月24日(月)、上益城総合庁舎において、令和5年度上益城郡小・中学校教頭等研修会を実施しました。

管内の小・中学校の教頭先生、主幹教諭の先生方を対象に研修を実施しました。笠所長、荒川管理主事、日

令和5年度上益城教育事務所管内辞令交付式

4月3日(月)、上益城郡教育委員会連絡協議会会長及び各町教育委員会教育長を来賓としてお迎えし、益城町交流情報センターにおいて、令和5年度管内辞令交付式を実施しました。今年度の交付対象者154名を代表し、新任校長に笠上益城教育事務所長が辞令を手渡した後、上益城郡教育委員会連絡協議会会長の西田様から祝辞をいただきました。

転入者を代表して甲佐町立龍野小学校の山下校長から挨拶があり、郡内の学校教育の充実に向け、新たな気持ちでスタートした校長先生方の姿が印象的でした。

令和4年度文部科学大臣優秀教職員表彰

3月7日(火)、御船町役場第一分庁舎で御船町立御船中学校の嶋津貴子養護教諭に、令和4年度文部科学大臣優秀教職員表彰状が授与されました。

表彰を受けられた嶋津養護教諭は、これまでに学校保健会研修会等の様々な研究会で健康教育についての実践発表をされ、本県養護教諭のリーダーとしてその取組の普及に努めてこられました。現任校では、性に関する指導(教育)の充実に加え、学校をあげて取り組まれている基本的生活習慣育成に向けた国立青少年教育振興機構「早寝早起き朝ごはん」推進校の研究実践に尽力されてきました。

誠におめでとうございました。

春の新入学児童に対する交通安全用品の贈呈

2月14日(火)、熊本県トラック協会より新入学児童に対する交通安全用品の贈呈がありました。

この取組は、新入学児童の事故防止を目的として交通安全用品を製作、配布されるもので、今年度で14回目となります。4月に入学する児童全員に、反射キーホルダーと連絡袋(A4メッシュケース)が送られる予定です。関係の皆様には心よりお礼申し上げます。

4月から、新入学児童をはじめ、すべての児童生徒が安全に登下校できますよう、地域での見守り等皆様のご協力をよろしくお願いします。

上益城郡初任者研修(第3回)

2月2日(木)、上益城郡初任者研修(第3回)を実施しました。初任者にとっては、今年度最後となる校外研修でした。午前中は代表授業者の授業DVDを視聴し、授業研究会を行いました。授業の中の参考となる部分を学びとり、活発な協議がなされ、初任者の成長を伺うことができました。

午後の最後の研修では、初任2年目の2名の先生方から、初任者に対して貴重な講話をいただきました。参加した初任者も2年目に向けて意欲が向上した研修となりました。

令和4年度教育論文表彰式

2月10日(金)、令和4年度教育論文表彰式が上益城総合庁舎で行われました。

研究同人、教諭等、初任者から合計86点の応募がありました。

当日の被表彰校及び被表彰者は以下のとおりです。誠におめでとうございます。

【研究同人】

特選:甲佐町立龍野小学校

自己を見つめ、よりよい生き方につなぐ道徳教育の充実

~主体的に考え、共に学び合う道徳科の授業づくりと、なりたい自分とつなぐ学校総体の取組の工夫~

準特選:山都町立矢部中学校

熊本の学びによる確かな学力と豊かな心の育成

~子どもたちが「学びの主体」となる授業改善と学習習慣形成を目指して~

【教諭等】

特選:御船町立御船中学校 教諭 上村 早苗

確かな学力を育成するSMARTな授業実践

~生徒の主体的な学びを促すスタディログの活用を通して~

準特選:御船町立御船小学校 教諭 佐々木 雄亮

自ら道徳性を養う「特別の教科 道徳」の指導の工夫

~道徳的な問題を自分事として、議論し探求する学習指導を通して~

令和4年度上益城PTA連絡協議会研修会

1月14日(土)、感染症対策を実施したうえで、嘉島町民会館ホールで実施されました。

本研修会には、郡内各町からPTA関係者が参加されました。PTAの役割や家庭での子育てについて、2名の方による講演が行われました。

初めに、熊本県PTA教育振興財団理事長の曽我邦彦さんが、豊富な地域や全国組織での活動経験をもとに、PTAの歴史・意義・今後の在り方等について熱く語られました。

次に、サポートクリエーターの松本ゆうこさんが、ご自身の子育ての経験を出発点に、数多くの心が温かくなる事例をもとに、家族が笑顔になる話をされました。

終了後のロビーには、「参加してよかった」という声と共に、笑顔があふれていました。3年ぶりに参集で開催され、今後のPTA活動や家庭教育に生かすことができる内容の多い研修会となりました。

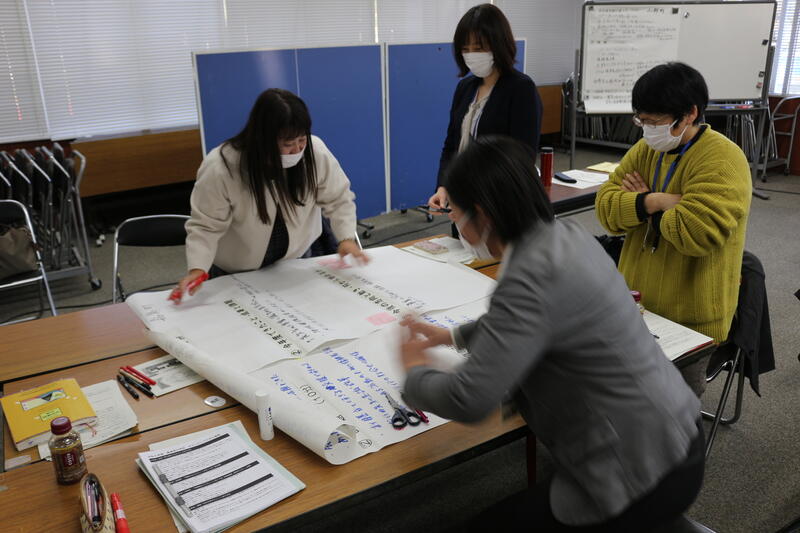

令和4年度上益城地区「地域と学校の連携・協働」推進実践交流会

12月6日(火)、上益城地域振興局で実施しました。

本研修会には、管内の地域学校協働活動推進員、各町教育委員会関係者、管内小・中学校地域連携担当者及び関係者が参加し実践について協議を行いました。

「地域学校協働活動とコミュニティ・スクールの一体的な推進」について、益城町及び氷川町の実践発表を参考にし、参加者による熟議がなされました。町ごとの課題解決に向け、地域の伝統文化の継承など今後の具体的な取組について各町から積極的な発表がなされました。

高木小学校総合訪問

11月24日(木)、御船町立高木小学校を訪問しました。学校教育目標を「自己実現に向かい心身ともに豊かで自ら学ぶ高木っ子の育成」とし、人権尊重の精神をもとに、徳・知・体の調和のとれた発達を図ることを大切にされていました。そのうえで、児童の「自律(立)心」「自尊感情」「他者意識」を育成し、主体的に生きる力を一人一人に育むことを目指した教育が実践されていました。

当日は、児童から気持ちの良い挨拶が聞かれ、授業中は、どの教室でも担任の先生の話を集中して聞こうとする姿が見られました。外国語の学習をする教室からは、自分で考えた英文を意欲的に発表するなど、授業を楽しみ、英語が「好き」という思いが伝わってくる、明るく元気な表情が見られ、とても印象的でした。

津森小学校総合訪問

11月15日(火)、益城町立津森小学校を訪問しました。津森小学校では、学校教育目標を「学校大好き 友達大好き ふるさと大好き 津森っ子の育成」とし、児童の確かな学力、豊かな心、健やかな体の育成を目指した教育が実践されています。

当日の朝は、さわやかな挨拶をしながら登校する子供たちや、校庭で元気に遊ぶ子供たちの姿が見られ、活気のある1日がスタートしていました。

学校経営の基盤に「地域とともにある学校」が掲げられ、津森地区スローガン「ふるさと 大好き 津森っ子」のもと、学校運営協議会と連携しながら教育活動が行われています。中でも、「津森小学校ふるさと学習全体計画」は、特色ある取組の一つです。

地域に根差した教育の中で、子供たちは生き生きと学びに向かい、主体的に学び合う授業が実践されていました。

御船小学校学力向上研究発表会

11月17日(木)、御船町教育委員会指定御船町立御船小学校研究発表会が行われました。この研究発表会は、熊本県教育委員会指定「くまもとGIGAスクールプロジェクト中心校公開授業研究会」を兼ねたもので、児童が自分の考えをもち、共に学びを深める姿を目指してこれまで取組が重ねられてきました。

当日は、第1学年と第6学年でⅠCT機器を効果的に活用した授業が公開されました。児童は、図形の分類や文章の編集の場面でタブレットを学習用具の一つとして利用していました。自分の意見をわかりやすく説明しようとする目的意識や、読み手に伝わるような表現の工夫を試みる相手意識が大切にされた授業でした。

さらに、担任の先生は、児童一人一人の活動や意見を電子黒板を活用して全体に共有していました。研究主題に掲げられた「深い学びにつながる学び合いの授業づくり」を正に表した授業でした。

御船小学校放課後子供教室にくまモン先生来校

11月11日(金)、御船町立御船小学校放課後子供教室にくまモンが来校しました。

当日は高学年児童25名が参加し、ニュースポーツのモルックに挑戦しました。サプライズで登場したくまモンに最初は驚いていた子供たちでしたが、次第に慣れていき、チームで協力しながら高得点を獲得しようと歓声を上げながらプレーしていました。先生役のくまモンがモルックという木片を転がした時、目標であるスキットルから大きくそれてしまう場面がありました。運動場いっぱいに大きな笑い声が響き渡りました。

最後のまとめでは、6年生児童が「放課後子供教室で今日が1番の思い出になりました。」と笑顔で発表できました。記念撮影をした後、くまモンを乗せた車を遠くまで見送る子供たちが印象的でした。

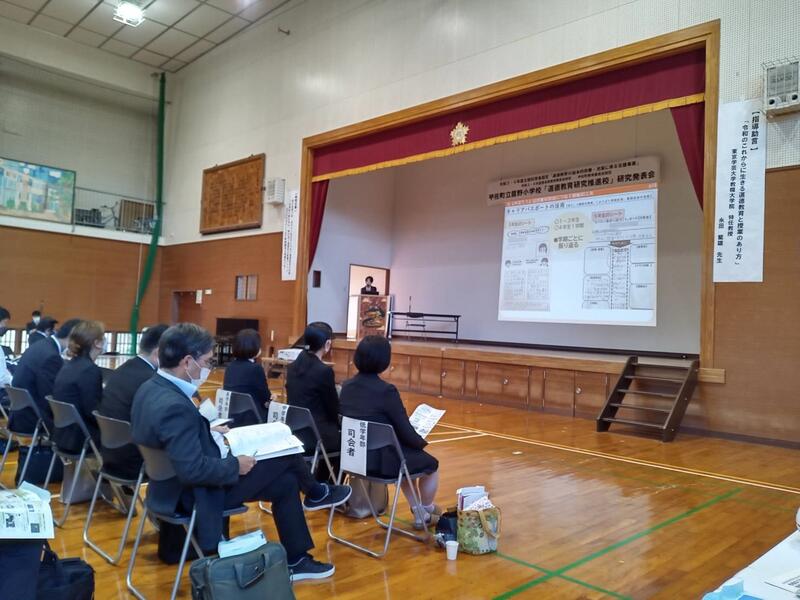

龍野小学校「道徳教育研究推進校」研究発表会

11月8日(火)、甲佐町立龍野小学校で道徳教育の研究発表会が行われました。令和3年度から2年間、文部科学省、熊本県教育委員会及び甲佐町教育委員会の指定を受けた取組です。

研究主題を「自己を見つめ、よりよい生き方につなぐ道徳教育の充実~主体的に考え、共に学び合う道徳科の授業づくりと、なりたい自分とつなぐ学校総体の取組の工夫~」とし、授業実践等を積み重ねてこられました。

当日は、3本の授業が公開されましたが、児童が生き生きと自分の考えを述べる様子が見られ、考え、議論する道徳を表したものでした。

授業研究会、全体会でもその姿が大いに評価されるとともに、学校総体となって取り組んだ道徳教育を核とした「カリキュラム・マネジメント」の推進の成果を参加者で共有することができました。

広安小学校総合訪問

10月31日(月)、益城町立広安小学校を訪問しました。学校教育目標を「ふるさと大好き ひとみ輝く 広安っ子の育成 ~かしこく なかよく すくすくと~」とし、知徳体の調和のとれた児童の育成を目指した教育が実践されています。

当日は、元気に登校する子供たちや校庭で楽しく遊ぶ子供たちの姿があり、活気に満ちた朝とともに1日が始まりました。

広安小学校は、令和4年度から2年間、上益城郡教育委員会連絡協議会指定益城中学校区「学力向上」研究指定校として、益城町教育委員会が掲げる「小中連携学習指導イノベーションプラン」のもと、学習指導の学校化を図り、授業において子供たちが主体的に学習に取り組む態度を育成するため、授業実践や生活習慣の育成などの共通実践がなされていました。子供たちが学びの主体となっている授業を参観することができました。

益城町立第二幼稚園総合訪問

10月24日(月)、益城町立第二幼稚園を訪問しました。教育目標を「健康で たくましく 心豊かな子供」とし、「思いやりのある子供、友だちと一緒に思いきり遊べる子供、よく考え、工夫する子供」の育成に向け、遊びを中心とした保育に取り組まれながら、幼児の興味・関心がどこに向かっているかを捉え、次の活動につなげるというPDCAサイクルを意識した保育実践がなされていました。

そのような中で、子供たちは、のびのびと活動しながら日々多くのことを学んでいます。また、素敵な笑顔で元気よくあいさつや自己紹介をしてくれる姿から、充実した幼稚園生活がうかがえました。所員も先生方や子供たちから多くのことを学ぶことができる充実した一日となりました。

令和4年度(2022年度)人権教育フォーラムinかみましき

10月17日(月)、嘉島町民会館で「人権尊重の精神に立った学校づくり」に向け、基本的認識を深めるとともに、人権教育を推進する資質や能力の向上を目的として管理職(教頭)を対象に行われました。

人権に関する法令認知の必要性、差別事象発生時の組織的な対応体制の確立、そして本県の14の人権の重要課題の中から14-㋑性的指向・性自認に関する人権について行政説明がなされました。さらに、5同和問題(部落差別)について講話を実施しました。参加者全員で、人権教育の組織的な推進の必要性を再確認しました。

第67回熊本県公民館大会・令和4年度熊本県社会教育研究大会合同大会in上益城(兼令和4年度上益城郡公民館連合会研修会・上益城郡社会教育委員連絡協議会大会)

10月14日(金)、参加人数制限等の十分な感染症対策を実施したうえで、嘉島町民会館ホール「アクア」を会場に開催されました。

大会テーマに「今こそチャンス!『つどい』『まなび』『むすぶ』で新しい未来へ」を掲げ、熊本県公民館連合会、熊本県社会教育委員連絡協議会及び上益城郡内5町で組織した実行委員会が主催し実施されました。

アトラクション「清和文楽人形芝居『寿式三番叟』」上演後の開会行事では、公民館活動等に貢献された個人・団体の表彰が行われました。その後、「避難所からのコミュニティー形成」と題し、益城町の吉村静代さんによる講演がありました。終了後も、会場で講演内容について語り合う様子が見られました。参加者にとって大変参考になる内容でした。

昼食後は、アトラクション「かしま太鼓演奏」があり、事例報告が行われました。御船町公民館木倉分館から「地域とともにある公民館~ふるさとに元気と笑顔を~」、一般社団法人パレット(甲佐町)から「甲佐町における地域づくりへの歩み」の2事例でした。

講演や発表を通じ、参加者が大会テーマである「つどい」「まなび」「むすぶ」という社会教育の役割を今後も実現していこうとする意識を再確認できる大会となりました。

令和4年度上益城郡中学校総合体育大会駅伝競走大会

10月14日(金)、さわやかな秋晴れの中、旧朝日小学校前をスタート・ゴールに山都町清和の周回コースで実施されました。

女子は5区間12.96㎞に11チームが出場し、4区で先頭に立った御船Aがそのまま逃げ切り優勝しました。男子は6区間18.00㎞に13チームが出場し、最終区で逆転した益城Aが優勝しました。どのチームも練習の成果を発揮し、懸命に襷をつないでいました。

女子の御船と益城、男子の益城と木山は、11月11日(金)に行われる県大会に上益城郡代表として出場します。

令和4年度上益城郡小・中学校キャリア教育研修会

10月6日(木)、標記研修会がキャリア教育の推進における課題を解決するために実施されました。

管内から31名の先生方が参加し、具体的実践の充実に向け、演習や協議等の研修を行いました。

研修2では、研究主題を「ふるさとに誇りをもち、夢の実現に向けて努力する生徒の育成」とした、御船町立御船中学校の実践を聴き、研修3の協議「学校組織として、キャリア教育の視点をもって教育活動を推進していくために」へつなげることで、活発な意見交換が行われました。

幼・保等、小、中連携セミナー

9月29日(木)、JAかみましき益城支所で実施されました。

管内から58名の幼・保等、小、中学校の先生方と行政関係者が参加し、初めに小学校1年生のスタートカリキュラムについて協議しました。続いて、就学前の子供たちの事例をもとに、幼・保等小、中のつながりを実感できるような演習を行いました。

「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」の共有を通して、「教育内容の接続」や「学びの連続性」について理解を深める研修となりました。